意外的巴黎之旅——從計算模型到國際舞台的iGEM冒險

總決賽討論現場

總決賽討論現場

法國巴黎

🧬 iGEM是什麼?為何我會一腳踏進這場「修羅場」?

說起iGEM,簡單來說就是一群大學生聚在一起,假裝自己懂得操控DNA的國際大賽。參賽者需要用基因工程技術創造出有用的生物「小玩意」,然後向評審解釋:「看,我們沒有製造出生化武器!」

我們NYCU_Formosa的隊員和老師們!

我們陽明交大團隊決定要創造一種叫「Ubenefactrix」的生物材料,聽起來像科幻小說裡的產物。簡單說,這是一種可以3D列印成各種形狀,還能附加不同功能的生物積木。當時我想,這不就是把樂高和生物學結合起來嗎?聽起來挺簡單的!

(事後證明,我的天真程度堪比以為微積分只是加減乘除的進階版。)

📊 「乾實驗室負責人」——這個稱號是怎麼落到我頭上的?

有人說,世界上最危險的九個字是:「我懂一點編程,要不我來試試看?」

就這樣,我成了乾實驗室(又稱「不用碰黏糊糊東西的那群人」)的負責人。我們五人小組各有特長:

我們乾實驗室五人小組各有專長:

-

我(Rex):「模型魔術師兼意外生物學家」,負責酪氨酸模型,後期跑去實驗室跟三色螢光大腸桿菌奮戰,其中藍色那位特別不給面子。

-

Heidi:「生物語言翻譯官」,在我把培養皿當枕頭前及時接手實驗,用「交給專業的吧」眼神拯救了項目。

-

Boyi:「像素煉金術師」,一雙巧手創造了網站所有驚艷動畫,閒暇時還參與ANCHOR模型,大概是覺得光做美工太無聊。

-

Kevin:「色彩混合大師」,用複雜公式預測螢光蛋白顏色,讓我們這些「藍+黃=綠」水平的人自歎不如。

-

Enfu:「網站建築師兼數學英雄」,與Boyi配合天衣無縫,面對嚇人公式時眼睛發光,常說「其實很簡單」然後寫出一堆天書。

外表光鮮亮麗,內心苦不堪言(從左至右:Rex, Heidi, Boyi, Kevin, Enfu)

我們設計了兩個聽起來很厲害的模型:「酪氨酸結合模型」和「色彩混合模型」。第一個用來預測生物分子如何黏在一起(想像成預測魔術貼的黏力),第二個則是預測不同螢光蛋白混在一起會發出什麼顏色(基本上就是幼稚園顏色混合遊戲的高級版)。

🧪 當計算模型遇到實驗現實——藍色螢光大腸桿菌之戰

從舒適的電腦前跳到實驗室,感覺像是從電玩遊戲被傳送進真實戰場。第一次穿上白大褂,面對那些閃著詭異光芒的儀器和骷髏標籤的試劑,我只能暗自祈禱不會不小心創造出什麼超級病毒。 我的任務看似簡單:培養紅、綠、藍三色螢光大腸桿菌。紅色和綠色乖乖配合,唯獨藍色成了我的剋星。無論調整溫度、營養成分,或對著培養皿苦苦哀求(沒錯,我真的這麼做過),那些藍色細菌就是堅決不發光。

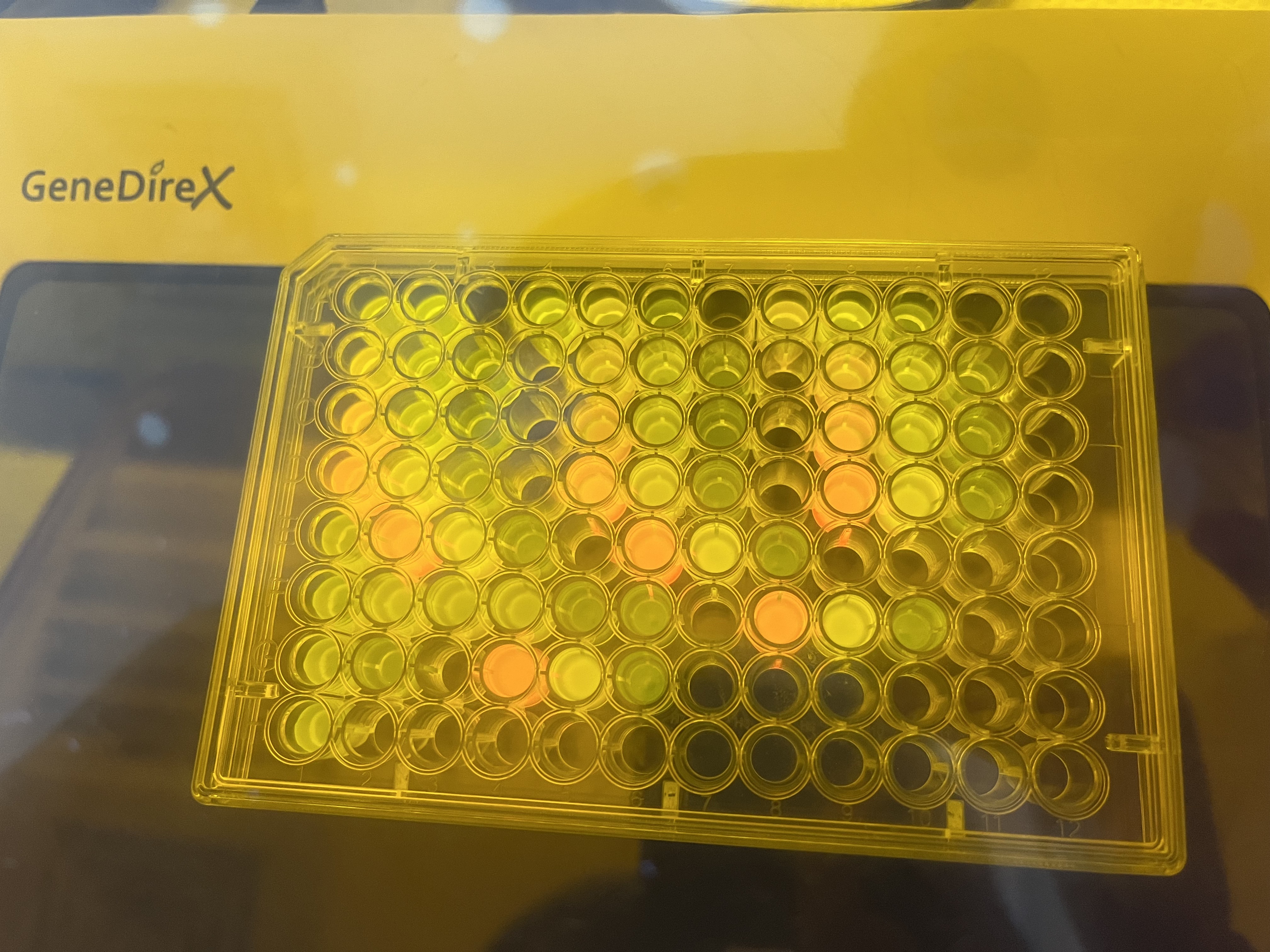

這些五顏六色的微孔板,記錄了我與藍色螢光蛋白的愛恨情仇

凌晨三點的實驗室特別安靜,我盯著第十八批仍然毫無反應的培養皿,眼角差點濕潤。這些藍色大腸桿菌是在跟我個人過不去嗎?

幸好Heidi及時救場,分擔了實驗工作。她教會了我移液器不是用來吹泡泡的,離心機不是洗衣機的遠親,還有最重要的一點——不是所有透明液體都可以隨便混在一起。

儘管到最後,藍色大腸桿菌始終我行我素,但我們還是成功證明了模型在紅色和綠色部分的準確性。這場較量教會我:在生物實驗中,你不是在和程式碼打交道,而是在和有「個性」的生命體協商——有時候,它們就是不聽指揮。

🎤 巴黎舞台:一場精心排練的演出

比賽的高潮是在巴黎的總決賽。雖然以前出過國,但這是我第一次參加國際科學會議,更別說要用英語在國際舞台上演講了。想到要面對來自全世界的評委和參賽者,壓力大得令人窒息。

為了這次演講,我們的簡報小組在決賽前一週簡直進入了魔鬼訓練模式。白天討論內容,晚上修改幻燈片,半夜排練演講。甚至在前往景點的遊覽車上,我們也不忘互相提問、糾正發音、調整表達方式。

演講前一晚,我對著鏡子練習到嘴皮發麻,腦中小劇場已經上演了無數次失敗場景:忘詞、口吃、被評委問到無法回答的問題,甚至是在台上絆倒(別笑,這是真實的恐懼)。

看我表面鎮定,內心已經演練了八百遍逃跑路線

正式演講時,我們五位報告者像接力賽一樣,一個接一個上台,流暢地完成了整個演示。當輪到我講解模型部分時,前幾天的緊張感奇妙地消失了,取而代之的是一種專注的沉浸感。評委們看起來對我們的工作很感興趣,問答環節的問題不多——後來我們猜測,這可能意味著他們對我們的解釋已經相當滿意!

🥇 金牌到手!意外之喜與真正收穫

出乎所有人意料(尤其是我自己),我們不僅獲得了金牌,還被提名了最佳生物製造獎。當宣布結果的那一刻,我們的尖叫聲大概傳遍了整個會場。

我們(NYCU_Formosa)被提名啦!這是真實的,不是PS的!

回顧整個過程,我發現最寶貴的不是獎牌,而是與隊友共同經歷的點點滴滴。從深夜討論到天亮的瘋狂,到因實驗失敗而集體沮喪,再到成功時的歡呼雀躍。這些記憶比任何獎項都更珍貴。

🔥 這趟旅程教會我的事

經過這次iGEM冒險,我學到了許多意想不到的事:

- 原來生物實驗也可以很有趣,尤其是當你不再害怕那些奇怪名字的試劑

- 演講最大的敵人不是台下的觀眾,而是自己腦中那個不停說「你會搞砸的」的小惡魔

- 沒有睡不著的問題是解決不了的;如果有,那就再熬一晚

- 團隊合作的威力比任何模型都強大,尤其是在集體恐慌時

- 最偉大的科學發現往往始於「咦,這個結果怎麼和預期不一樣?」

這群人,陪我一起瘋,一起熬,一起笑,還一起拿了金牌!

從一個對生物實驗一知半解的計算模型愛好者,到能在國際舞台上自信講解我們的成果,這段旅程徹底改變了我對自己能力的認知。它讓我明白,有時候最好的成長就是勇敢踏出舒適圈,面對陌生的挑戰,直到有一天,你回頭看時會驚訝於自己走了多遠。